La femme de Néanderthal à Poissy…

Légende : Pourquoi ne pas attribuer un rôle important aux femmes pendant la période Néanderthale ?

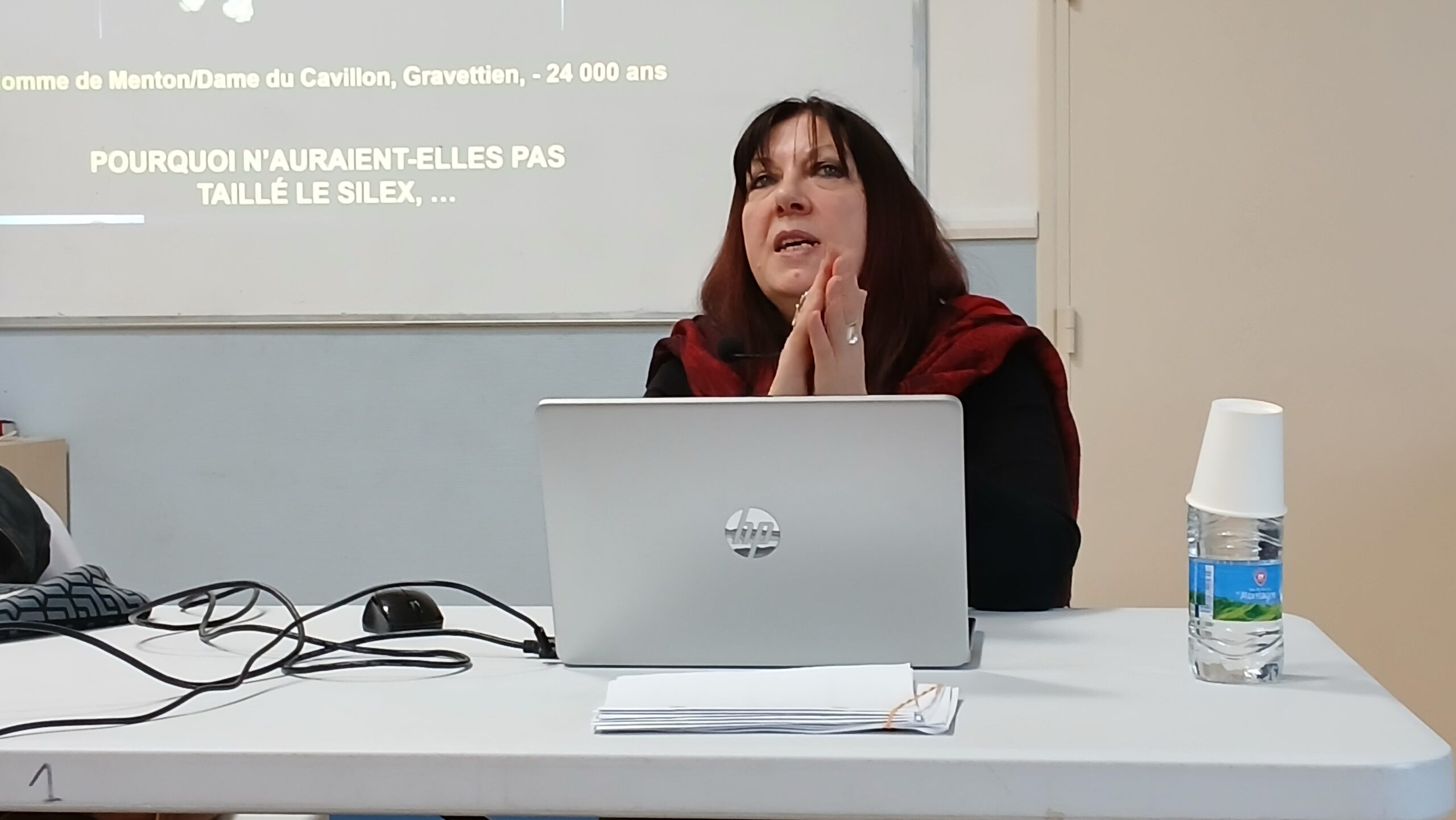

Marylène Patou Mathis a donné une conférence, le 30 janvier 2025, à l’Unipop où plus de 70 personnes se sont réunies. Le public présent était conquis aux thèses défendues par la conférencière notamment sur le rôle et place de la femme il y a 24 000 ans.

Jeudi 30 janvier, la grande préhistorienne Marylène Patou-Mathis a donné une conférence salle Robespierre pour l’Université populaire de Poissy, devant un public nombreux. Cette spécialiste de Néanderthal, directrice émérite au CNRS, rattachée au Muséum national d’histoire naturelle, a révolutionné l’image de la femme au Paléolithique, avec son ouvrage « L’homme préhistorique est aussi une femme » (Allary Editions, 2020, traduit dans de nombreux pays) qu’elle était venue présenter avant de le dédicacer, grâce à la collaboration de la librairie du Pincerais.

C’est que, à rebours des préjugés encore dominants, les femmes préhistoriques ne consacraient pas tout leur temps à balayer la grotte et à garder les enfants en attendant que les hommes reviennent de la chasse. Elles aussi poursuivaient les grands mammifères, fabriquaient des outils et des parures, construisaient les habitats, exploraient des formes d’expression symbolique dans l’art pariétal. Aucune donnée archéologique ne prouve que, dans les sociétés les plus anciennes, certaines activités leur étaient interdites, ou qu’elles étaient considérées comme inférieures et subordonnées aux hommes.

Au contraire, grâce aux techniques scientifiques les plus récentes, en particulier les analyses ADN qui permettent de remonter à cent mille ans, ainsi qu’à d’autres observations comme la taille du bassin, on a fait « changer de sexe » un certain nombre de restes humains considérés masculins car enterrés avec des armes et des parures. Quant aux « Vénus » retrouvées dans toute l’Eurasie, il s’agissait probablement d’amulettes façonnées par des femmes pour des femmes afin de les protéger, par exemple lors de l’accouchement, plus que de déesses de fécondité dont on n’a découvert aucun lieu de culte.

Alors d’où provient cette image tenace que se sont approprié les artistes et les médias ? D’abord des bouleversements du Néolithique, avec le passage aux sociétés sédentaires et agricoles, où la violence devient nécessaire pour s’emparer d’esclaves afin de travailler la terre, les hommes se spécialisent alors dans la guerre et les femmes ont plus d’enfants. Ensuite de la société patriarcale chrétienne dans laquelle baignent les premiers préhistoriens du XIXe siècle. Ils transcrivent dans le monde passé leur modèle occidental de famille mononucléaire, monogame, où l’homme domine une femme asservie.

Par son travail scientifique rigoureux, Marylène Patou-Mathis contribue à la déconstruction des mythes sociétaux propre à notre époque.

Légende : Plus de 70 participants s’y sont déplacés.